日々の研究活動において、従来の平面培養(2D培養)で得られたデータと動物実験や臨床結果との乖離に頭を悩ませてはいませんか。生体内(in vivo)の複雑な環境を模倣するため、現在多くの研究現場で「3D培養とスフェロイド形成技術」への移行が進められています。しかし、手法は多岐にわたり、安定的なスフェロイド形成には高度なノウハウが求められるのも事実です。

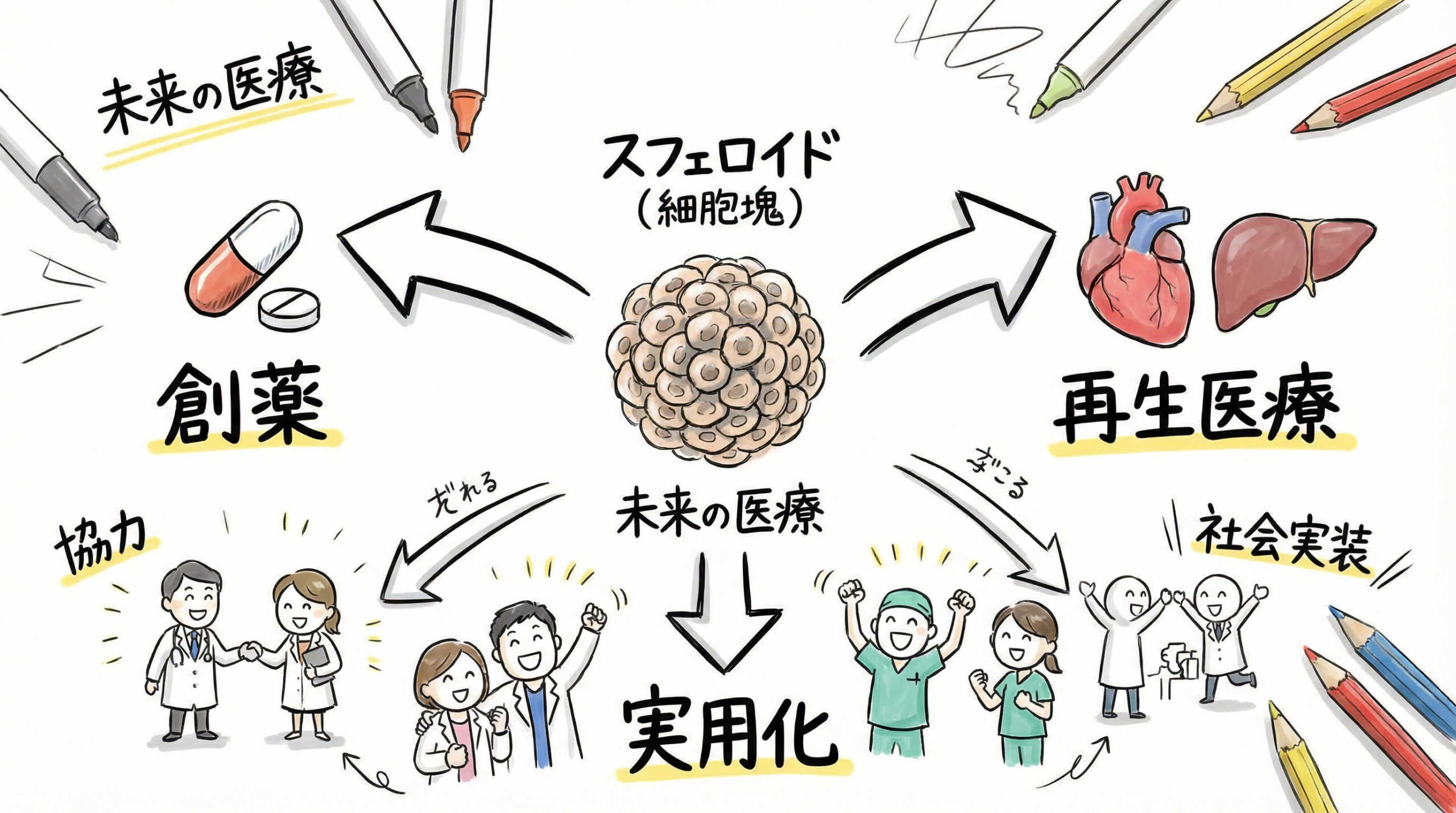

本記事では、再生医療や創薬スクリーニングの現場で求められる、科学的根拠に基づいた3D培養技術の選定から、再現性の高い実験系を構築するためのプロトコル最適化までを体系的に解説します。研究の効率化とデータの信頼性向上にお役立てください。

3D培養によるスフェロイド形成の最適解と技術選定の結論

3D培養によるスフェロイド形成技術は、研究の目的によって最適なアプローチが大きく異なります。単に細胞を凝集させるだけでなく、得たいデータや最終的な応用先を見据えた技術選定が成功への第一歩となります。ここでは、目的別の手法選択と、実験系構築に必要な基盤となる考え方について解説します。

研究目的に合わせた培養手法の選び方(スクリーニング vs 再生医療)

研究のゴールが「創薬スクリーニング」にあるのか、それとも「再生医療製品の開発」にあるのかで、選択すべき培養手法は明確に分かれます。

創薬スクリーニングにおいては、何よりも「ハイスループット性」と「均一性」が優先されます。数千検体を扱うため、操作が簡便で自動化に適した384ウェルや1536ウェルの低接着プレートを用いた手法が適しています。

一方、再生医療への応用を目指す場合は、スフェロイドの「サイズ制御」と「機能性」が最優先事項です。細胞一つひとつの品質や、移植に適したサイズの均一性が求められるため、微細加工技術を用いたマイクロウェルや、厳密な環境制御が可能なバイオリアクターなどが選択肢に入ります。目的に応じて、コストと品質のバランスを見極めることが肝要です。

安定的なスフェロイド形成に不可欠な要素と実験系構築のロードマップ

安定的なスフェロイド形成を実現するためには、細胞、容器、培地の3要素を適切に組み合わせる必要があります。実験系構築のロードマップとしては、まず予備検討として複数の細胞播種密度を試し、形成されるスフェロイドのサイズと形状を確認することから始めましょう。

次に重要なのが、細胞間接着を促進するための条件検討です。細胞種によっては、自己凝集能が低い場合があり、細胞外マトリックス(ECM)の添加や、遠心操作による強制的な凝集が必要になることもあります。

また、長期培養を見据えた培地交換のプロトコル確立も欠かせません。スフェロイドは浮遊しているため、培地交換時の吸引操作で誤って吸い込んでしまうリスクがあります。ハーフチェンジ(半量交換)や、専用の洗浄システムの導入を検討し、安定した培養環境を整えてください。

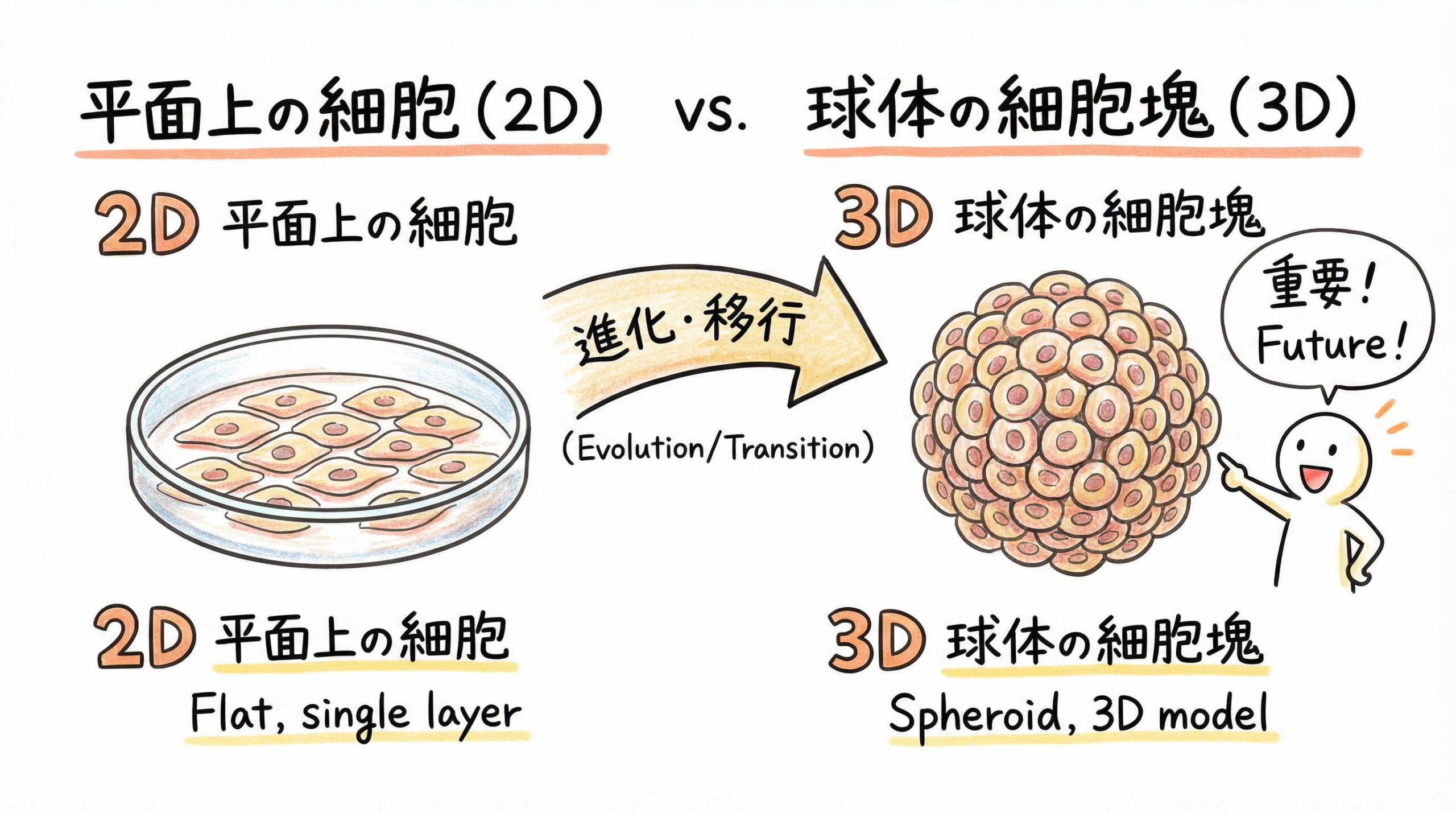

従来の平面培養から3次元培養へ移行すべき科学的根拠

長年親しまれてきた平面培養ですが、細胞がプラスチック表面に張り付いて増殖する環境は、生体内の本来の姿とは大きく異なります。3次元培養への移行は単なるトレンドではなく、より生理的な条件で細胞応答を評価するための科学的な必然性があります。ここでは、その根拠について掘り下げていきましょう。

生体内(in vivo)環境の再現と細胞間相互作用の重要性

生体内の細胞は、隣接する細胞や細胞外マトリックス(ECM)と三次元的に接着し、複雑な相互作用を行いながら機能しています。3D培養における最大の利点は、この「細胞間相互作用」を再構築できる点にあります。

スフェロイド形成により細胞同士が密接にコンタクトすることで、カドヘリンなどの接着分子を介したシグナル伝達が活性化されます。これにより、平面培養では見られなかった遺伝子発現やタンパク質産生が誘導され、本来の組織に近い機能を発揮することが可能になります。特に上皮系細胞における極性の形成や、神経細胞のネットワーク構築において、この環境の違いは決定的な差となって現れます。

薬効評価および毒性試験における2D培養データの限界と乖離

創薬研究において、2D培養で有望だった薬剤が臨床試験でドロップアウトする事例は後を絶ちません。この主な原因の一つとして、2D培養系での薬剤感受性が生体と乖離していることが挙げられます。

2D培養では全ての細胞が均一に薬剤に曝露されますが、3Dのスフェロイドでは、薬剤が内部まで浸透しにくい物理的な障壁が存在します。これは固形がんの微小環境に酷似しており、薬剤耐性(MDR)の評価において極めて重要です。また、代謝酵素の発現レベルも3D培養の方が生体肝に近いことが多く、毒性試験における偽陰性や偽陽性のリスクを低減し、より信頼性の高い予測データを得ることができます。

幹細胞の未分化維持能力と分化誘導効率の向上

幹細胞研究、特にiPS細胞や間葉系幹細胞(MSC)を用いた研究においても、3D培養は強力なツールとなります。幹細胞の未分化性を維持するためには、特定の微小環境(ニッチ)が必要ですが、スフェロイド培養はそのニッチ様環境を自己形成しやすくする効果があります。

また、分化誘導を行う際にも、3D培養による細胞間相互作用の強化が効率向上に寄与します。例えば、胚様体(EB)形成を経由する分化プロトコルは、発生初期の三次元的なシグナル伝達を模倣したものです。平面培養と比較して、目的とする細胞系列への分化効率が高まり、かつ成熟度の高い細胞が得られる傾向にあります。これは再生医療用細胞の製造において大きなアドバンテージとなるでしょう。

主要なスフェロイド形成メソッドの特徴とメリット・デメリット比較

スフェロイドを作製するための手法は、古典的なものから最新のデバイスを用いたものまで多岐にわたります。それぞれに一長一短があるため、実験の規模や予算、必要なスフェロイドの品質に合わせて最適なメソッドを選択することが重要です。主要な5つの手法について比較解説します。

低接着表面処理プレートを用いたリキッドオーバーレイ法

現在、最も広く普及しているのが、細胞接着を阻害するコーティングが施されたU底プレートを用いる「リキッドオーバーレイ法」です。

- メリット: 操作が非常に簡便で、通常のピペット操作で細胞を播種するだけで、ウェル底の中央に単一のスフェロイドが形成されます。自動分注機との相性も良く、スクリーニング用途に最適です。

- デメリット: 専用プレートのコストが比較的高い点が挙げられます。また、長期間の培養では培地交換の手技に慎重さが求められます。

再現性が高く、導入のハードルが低いため、まずはこの手法から検討することをお勧めします。

重力を利用したハンギングドロップ法(懸滴培養)

「ハンギングドロップ法」は、プレートの蓋の裏側などに細胞懸濁液の液滴を作り、重力を利用して液滴の先端に細胞を凝集させる古典的な手法です。

- メリット: 特別な装置や高価なプレートを必要とせず、極めて低コストで実施可能です。また、確実に1滴に1つのスフェロイドを形成でき、サイズの均一性も高いです。

- デメリット: 液滴の乾燥を防ぐための湿度管理が難しく、培地交換が非常に煩雑です。大量処理には不向きであり、少数の高品質なスフェロイドが必要な基礎研究向けと言えるでしょう。

旋回培養装置(バイオリアクター・スピナーフラスコ)による大量調製

大量のスフェロイドを一度に確保したい場合に適しているのが、バイオリアクターやスピナーフラスコを用いた「旋回培養」です。培地を撹拌し、細胞を浮遊させながら凝集させます。

- メリット: 数億個単位の細胞を一度に培養でき、スケーラビリティに優れています。再生医療等製品の製造プロセスなどで重宝されます。

- デメリット: 撹拌による物理的なせん断力(シアストレス)が細胞へのダメージとなる可能性があります。また、形成されるスフェロイドのサイズにばらつきが出やすいため、事後の選別工程が必要になることがあります。

ハイドロゲルなどの足場材料(スキャフォールド)活用法

細胞外マトリックス(コラーゲンやマトリゲルなど)や合成ポリマーを「足場(スキャフォールド)」として利用し、その内部や表面で3D構造を形成させる手法です。

- メリット: 生体組織の物理的環境をより忠実に模倣できます。細胞の接着や伸展をサポートし、特定の分化誘導や組織形成に適しています。

- デメリット: 足場材料自体が高価であることや、ロット間差(特に天然由来素材の場合)が実験結果に影響する可能性があります。また、解析時にスフェロイドを足場から回収する操作が難しく、そのまま観察・評価する系を組む必要があります。

マイクロ流体デバイスや磁気浮遊培養などの新規技術動向

近年では、微細加工技術を応用した「マイクロ流体デバイス」や、磁性ナノ粒子を用いた「磁気浮遊培養」などの新規技術も登場しています。

- メリット: マイクロ流体デバイスは、酸素や栄養分の供給、老廃物の除去を生体血流のように精密に制御可能です。磁気浮遊は、外部磁場で細胞を操作し、任意の形状に集積させることができます。

- デメリット: 専用の機器やデバイスが必要で、導入コストが高額になりがちです。また、操作に習熟が必要な場合も多く、汎用的な実験系として定着するにはまだ時間を要する場合があります。

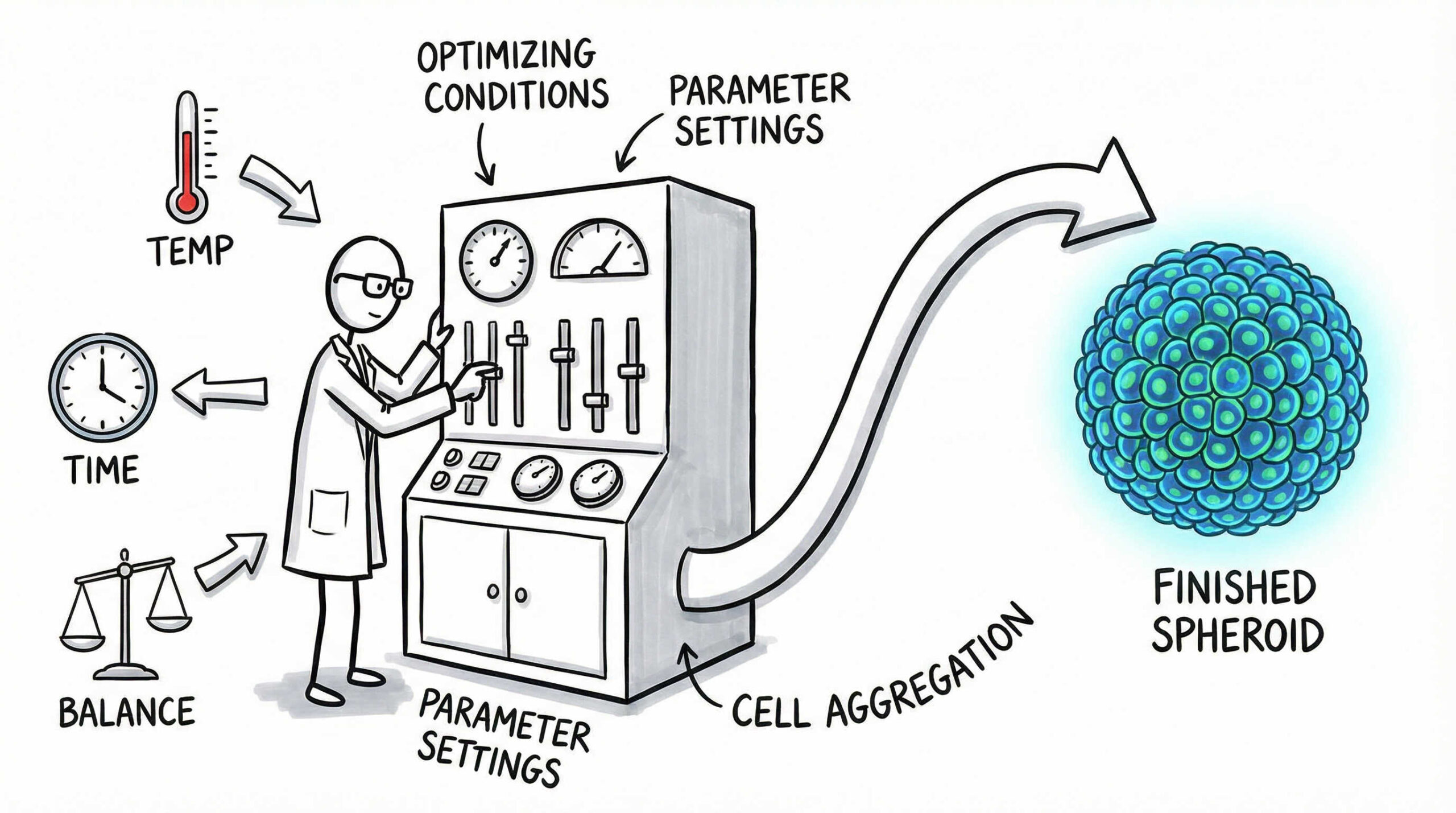

再現性の高い実験系を構築するためのプロトコル最適化

適切なメソッドを選んだとしても、実際にきれいなスフェロイドができるとは限りません。細胞種ごとの癖を見抜き、プロトコルを微調整する「最適化」のプロセスこそが、研究者の腕の見せ所です。再現性を高めるための具体的なパラメータ設定について解説します。

スフェロイド径の均一性を制御する細胞播種密度の検討

均一なスフェロイドを得るために最も重要なパラメータは「初期細胞播種密度」です。播種する細胞数が少なすぎると凝集が弱く崩れやすくなり、多すぎると巨大化して内部壊死を引き起こします。

一般的には、1ウェルあたり数百〜数千個の範囲で予備検討を行います。例えば、直径300〜500μm程度のスフェロイドを目指す場合、細胞種によって必要な細胞数は異なります。増殖速度も考慮し、実験を行うタイミング(培養何日目か)で理想的なサイズになるよう、逆算して播種密度を決定してください。サイズのばらつき(CV値)を最小限に抑えることが、データの信頼性に直結します。

長期培養における低酸素(Hypoxia)領域形成と中心壊死の抑制

スフェロイドの直径が500μmを超えてくると、酸素や栄養分が中心部まで拡散しきれず、低酸素(Hypoxia)状態や中心壊死(ネクローシス)が発生します。

これを回避したい場合は、スフェロイドサイズを小さく保つか、酸素透過性の高い培養器材を使用します。一方で、がん研究においては、この低酸素領域こそが腫瘍内部の環境を模した重要なモデルとなります。目的に応じて、壊死層の形成を「防ぐ」のか、あえて「作る」のかを明確にし、培養期間とサイズをコントロールすることが肝要です。

細胞種に応じた専用培地選定と細胞外マトリックス(ECM)の添加

3D培養では、2D培養とは異なる栄養要求性を示すことがあります。グルコースやアミノ酸の消費速度が変化するため、培地交換の頻度や組成の見直しが必要です。

また、細胞外マトリックス(ECM)の添加も有効です。マトリゲルやコラーゲンを培地に少量添加(数%程度)することで、細胞間の架橋が促進され、スフェロイドの形成効率や安定性が劇的に向上するケースがあります。特に凝集しにくい細胞種を扱う場合は、専用の3D培養用培地や凝集促進試薬の利用も検討してみてください。

スフェロイドとオルガノイド形成技術の相違点および応用展開

「スフェロイド」と似た言葉に「オルガノイド」がありますが、これらは区別して考える必要があります。スフェロイドは主に細胞の凝集体を指し、比較的単純な構造を持ちます。一方、オルガノイドは幹細胞から分化誘導され、臓器特有の複雑な構造や機能(ミニ臓器)を持ったものを指します。

プロトコルの最適化においても、スフェロイドは「均一な凝集」を目指すのに対し、オルガノイドは「自己組織化の誘導」に主眼が置かれます。研究のフェーズに合わせて、シンプルなスフェロイドで評価するのか、より高度なオルガノイド系を構築するのかを選択しましょう。

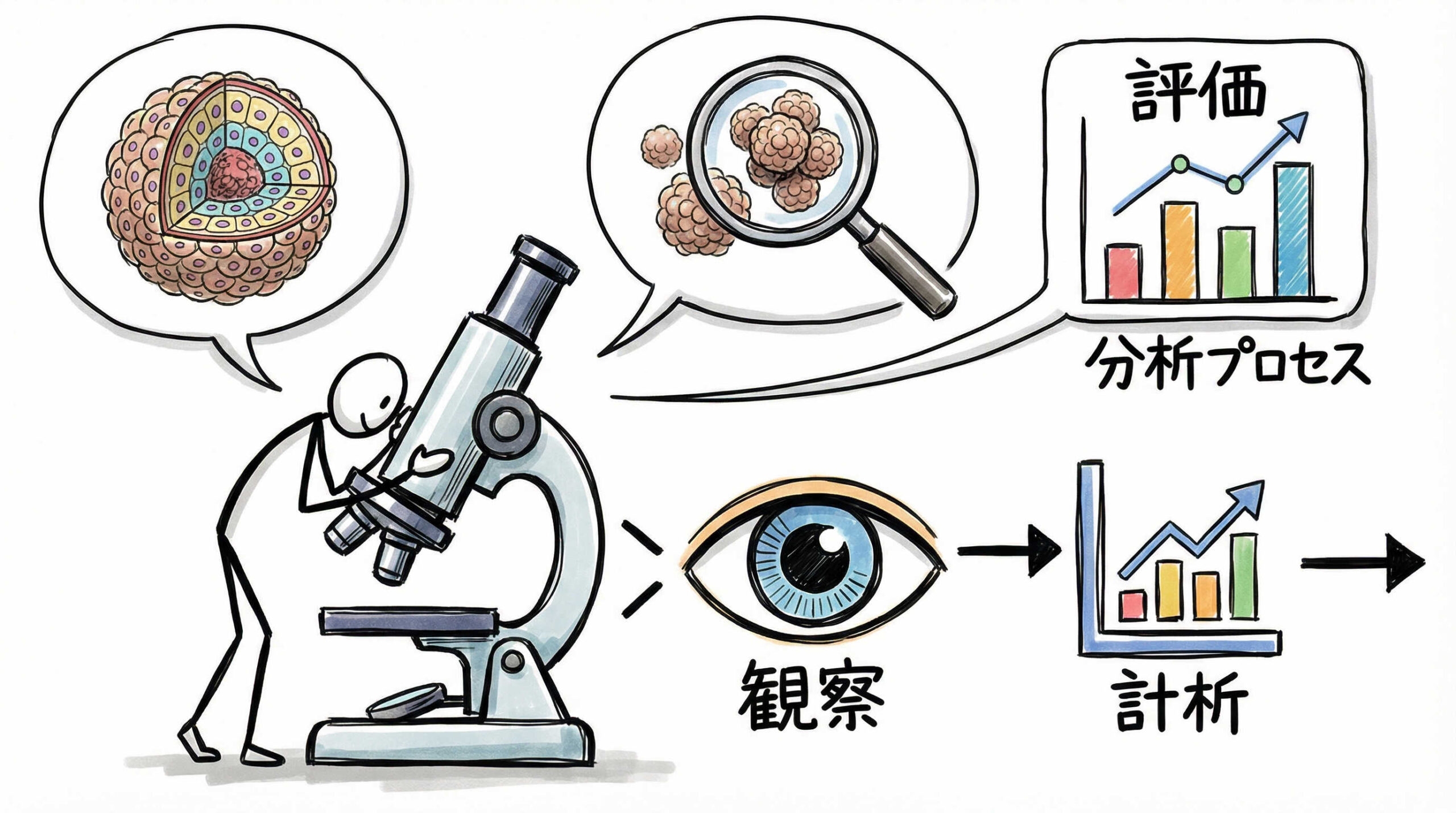

3D培養スフェロイドの観察および機能評価手法

苦労して作製したスフェロイドも、適切に評価できなければ意味がありません。厚みのある3次元構造体であるため、従来の2D用アッセイ系がそのまま使えないことも多々あります。ここでは、3D培養特有の観察・評価手法とその課題解決策について紹介します。

共焦点レーザー顕微鏡を用いた3次元イメージングとタイムラプス解析

スフェロイドの内部構造を観察するには、共焦点レーザー顕微鏡によるZスタック撮影(断層撮影)が必須です。しかし、スフェロイドは光を散乱させやすいため、深部まで鮮明に観察するのは困難です。

この課題を解決するために、「組織透明化試薬」の活用が進んでいます。スフェロイドの構造を保ったまま透明化することで、深部までの高精細な3次元イメージングが可能になります。タイムラプス解析を行う場合は、光毒性を抑えたスピニングディスク式共焦点顕微鏡などの利用も検討すると良いでしょう。

ATP測定アッセイによる細胞生存率と増殖能の定量評価

画像解析だけでなく、定量的な数値データも必要です。細胞生存率の測定には、細胞内のATP量を定量する発光アッセイが広く用いられています。

3D培養専用の試薬(CellTiter-Glo 3Dなど)は、スフェロイド内部まで溶解液が浸透するように設計されており、より正確なATP測定が可能です。ただし、スフェロイドのサイズが大きすぎると溶解不足になる可能性があるため、ピペッティングによる物理的な破砕を組み合わせるなどの工夫が必要です。簡便かつハイスループットな評価系として非常に有用です。

スフェロイド内部への試薬浸透性と免疫染色における技術的課題

免疫染色や蛍光試薬を用いたアッセイを行う際、最大の障壁となるのが「試薬の浸透性」です。抗体や染色液がスフェロイドの中心部まで届くには、2D培養よりも長い反応時間が必要です。

プロトコルとしては、固定、透過処理、抗体反応の各ステップ時間を延長する、あるいは反応温度を調整するなどの最適化が求められます。また、洗浄操作も拡散律速となるため、十分に時間をかける必要があります。正確なデータを取るためには、事前の条件検討で中心部まで染色されているかを確認する工程を必ず挟んでください。

再生医療と創薬研究における具体的活用事例

技術的な基盤が整ったところで、実際にこれらの技術がどのように再生医療や創薬の現場で役立てられているのか、具体的な事例を見ていきましょう。3D培養はもはや実験室の基礎研究にとどまらず、実用化に向けた重要なプロセスの一部となっています。

抗がん剤スクリーニングにおける薬剤感受性試験の高精度化

がん研究において、3D培養スフェロイドは標準的なツールになりつつあります。従来の2Dスクリーニングで見つかった候補化合物が、3D環境下では効果を示さない(あるいはその逆)という事例は枚挙に暇がありません。

特に、抗がん剤の組織浸透性や、低酸素環境下での薬剤耐性を評価するモデルとして重宝されています。患者由来のがん細胞を用いたスフェロイド(PDO: Patient-Derived Organoids)を用いた感受性試験は、個別化医療(プレシジョン・メディシン)への応用も期待されており、臨床予後との相関性が高いデータが得られる手法として注目されています。

ヒトiPS細胞由来スフェロイドを用いた再生医療等製品の開発

再生医療分野では、ヒトiPS細胞から分化誘導した細胞をスフェロイド化し、移植用組織として開発する試みが進んでいます。例えば、心筋細胞スフェロイドや神経細胞スフェロイドなどが挙げられます。

バラバラの細胞を移植するよりも、スフェロイドとして移植することで、移植後の生着率(サバイバル)や組織への統合が向上することが報告されています。また、スフェロイド大量製造技術の確立は、再生医療製品のコストダウンや品質安定化に向けた重要なカギとなっており、産業界でも活発な開発が行われています。

肝毒性試験などにおける安全性評価モデルとしての利用

医薬品開発の早期段階における毒性試験、特に肝毒性評価において、肝細胞スフェロイドの利用が進んでいます。初代肝細胞は平面培養では急速に機能を失いますが、スフェロイド化することで長期間(数週間以上)にわたり代謝機能を維持できます。

これにより、長期反復投与による慢性毒性の評価や、薬物代謝酵素による代謝産物の毒性評価が可能になります。動物実験代替法(3Rs)の観点からも推奨されており、よりヒトに近い反応を予測できる安全性評価モデルとして、製薬企業での導入が加速しています。

まとめ

本記事では、3D培養とスフェロイド形成技術について、手法の選定からプロトコルの最適化、そして評価手法までを包括的に解説してきました。

平面培養から3次元培養への移行は、実験の手間やコストを一時的に増加させるかもしれません。しかし、生体内環境をより忠実に再現することで得られる「データの質の向上」と「手戻りの削減」は、長期的に見れば研究開発のスピードと確実性を大きく高めることにつながります。

まずは、ご自身の研究目的に合致した最もシンプルな系からスモールスタートで始めてみてください。試行錯誤の先には、より深い生命現象の理解と、確かな研究成果が待っているはずです。

3D培養とスフェロイド形成技術についてよくある質問

3D培養の導入やスフェロイド実験において、研究者が直面しやすい疑問とその回答をまとめました。実験系構築のヒントとしてご活用ください。

-

Q1. スフェロイド培養における培地交換のコツはありますか?

- スフェロイドを吸い込まないよう、培地の全量交換ではなく「半量交換(ハーフチェンジ)」を行うのが基本です。また、ピペットの先端をウェルの壁面に沿わせてゆっくりと操作することで、スフェロイドへの物理的ダメージや誤吸引を防ぐことができます。

-

Q2. スフェロイドのサイズがバラバラになってしまう原因は何ですか?

- 主な原因として、初期播種時の細胞分散不足(ダマになっている)、プレートのコーティング性能のばらつき、あるいはインキュベーター内の場所による温度・蒸発の不均一などが考えられます。播種前の細胞懸濁液をフィルターに通す、エッジ効果を避けるために外周ウェルを使わないなどの対策が有効です。

-

Q3. 3D培養のコストを抑えるにはどうすれば良いですか?

- スクリーニングなどの大量処理には高価な低接着プレートが必要ですが、予備検討や少量の培養であれば、アガロースで作製した自作の低接着ウェルや、ハンギングドロップ法を活用することでコストを大幅に削減できます。

-

Q4. スフェロイド内部の壊死(ネクローシス)はどう判断すれば良いですか?

- 位相差顕微鏡観察で、スフェロイド中心部が黒ずんで見える(ダークコア)場合、壊死が疑われます。正確には、生死判定試薬(Live/Deadアッセイ)を用いて、中心部のPI染色(死細胞染色)陽性を確認することで判断します。

-

Q5. 市販の2D用試薬はそのまま3D培養に使えますか?

- 基本的には使用可能ですが、プロトコルの変更が必要です。試薬の浸透が悪いため、濃度を高くする、反応時間を延ばす、あるいは物理的に崩してから測定するなどの工夫が必要です。3D専用に最適化された試薬の使用も推奨されます。